GUIDA ALLE PENSIONI 2025

Costruire oggi il tuo futuro

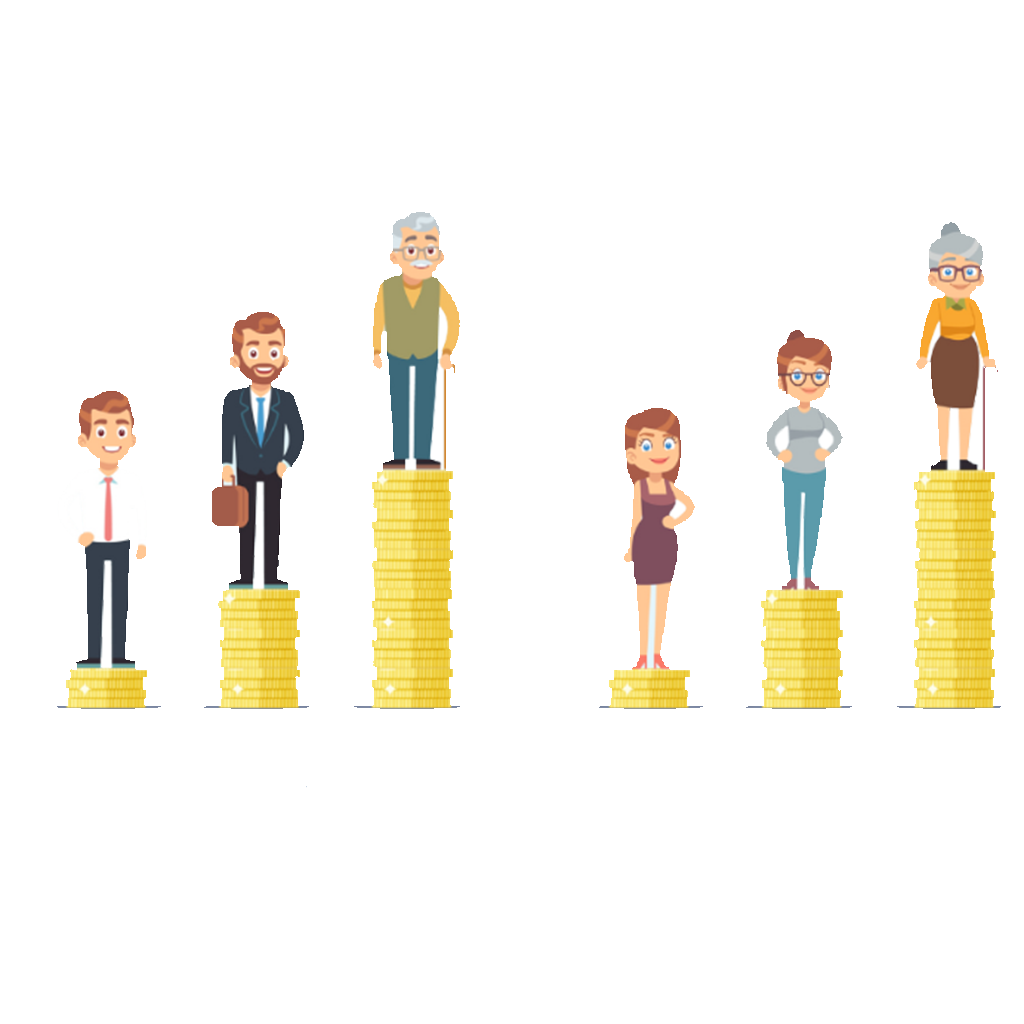

La pensione non è più una certezza automatica, ma un traguardo che si costruisce giorno dopo giorno. Il progressivo invecchiamento della popolazione e la riduzione del numero dei lavoratori attivi rendono necessario un nuovo approccio: conoscere, pianificare, scegliere.

Il sistema italiano si basa sostanzialmente su due pilastri: la pensione pubblica e la previdenza complementare. La prima garantisce un reddito base, la seconda permette di mantenere il proprio tenore di vita anche dopo il ritiro dal lavoro.

1. Il primo pilastro: la pensione pubblica

Il sistema pensionistico italiano è di tipo a ripartizione: i contributi dei lavoratori attuali servono a pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. È un patto tra generazioni fondato sulla solidarietà, ma oggi sottoposto a pressioni crescenti.

I tre sistemi di calcolo

Età e contributi

In generale, servono 67 anni di età e almeno 20 di contributi per la pensione di vecchiaia, oppure oltre 41 anni di contributi per l’anticipata, ma il vero elemento determinante non è più solo quando si va in pensione, bensì quanto si percepirà.

2. Il tasso di sostituzione: quanto incide sulla tua pensione

Il tasso di sostituzione (o tasso di ricambio) indica quanto la pensione riesce a “sostituire” l’ultimo reddito da lavoro. Si esprime in percentuale e rappresenta il rapporto tra il primo assegno pensionistico annuo e l’ultima retribuzione percepita. Più è alto, più la pensione sarà vicina allo stipendio precedente.

Negli ultimi decenni, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha ridotto sensibilmente il tasso medio di sostituzione: oggi molti lavoratori possono aspettarsi pensioni pari al 60-70% del reddito finale, talvolta meno e in futuro si prevede che il tasso di sostituzione continuerà a scendere.

A determinare il livello del tasso di sostituzione incidono diversi fattori:

Per mantenere un tenore di vita adeguato, la sola pensione pubblica potrebbe non bastare. Ecco perché è importante integrare la previdenza obbligatoria con quella complementare, aderendo per tempo a un fondo pensione.

Anche piccole somme versate regolarmente possono fare la differenza grazie all’effetto dei rendimenti delle somme versate nel corso del tempo.

Il principio è semplice: prima si inizia, più alto sarà il tasso di sostituzione complessivo, e più sicura la propria serenità economica futura.

3. Il secondo pilastro: la previdenza complementare

La previdenza complementare è lo strumento che consente di integrare la pensione pubblica e ridurre il divario tra l’ultimo reddito da lavoro e la pensione. Funziona secondo il principio della capitalizzazione individuale: ogni aderente versa contributi su una posizione personale che, nel tempo, genera rendimenti.

Cosa fare del TFR

Entro sei mesi dalla prima assunzione, il lavoratore deve decidere se:

Le principali forme di previdenza complementare

Quando e quanto versare

Prima si comincia, più cresce il capitale. Anche piccole somme mensili, versate con costanza, possono diventare un’integrazione preziosa.

La regola d’oro: iniziare presto e restare coerenti nel tempo.

4. I vantaggi fiscali e le opportunità

Lo Stato sostiene la previdenza complementare con incentivi fiscali importanti:

La previdenza integrativa offre anche flessibilità:

5. Conclusioni – La pensione come progetto personale

Il sistema pensionistico italiano, pur complesso, resta uno dei più solidi in Europa. Tuttavia, non può più garantire da solo il tenore di vita di un tempo. Costruire una pensione adeguata significa investire su se stessi, con conoscenza e consapevolezza.

Ogni lavoratore dovrebbe:

In un Paese che invecchia rapidamente, la vera riforma possibile è quella culturale: imparare a considerare la pensione non come un diritto garantito, ma come un progetto personale di libertà e sicurezza.

📖 APPENDICE

Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione: tre strade per un’unica pensione

Molti lavoratori italiani hanno alle spalle carriere frammentate: un periodo nel privato, qualche anno nella pubblica amministrazione, poi magari da autonomo o libero professionista. Oggi è sempre più raro trascorrere un’intera vita lavorativa in un solo impiego o con un unico datore di lavoro. Ma cosa succede ai contributi sparsi tra più gestioni previdenziali?

La buona notizia è che non si perdono. Esistono strumenti che permettono di sommarli o riunirli per ottenere un’unica pensione: cumulo, ricongiunzione e totalizzazione. Tre percorsi diversi con la stessa finalità: valorizzare tutti i contributi versati.

Il cumulo: la soluzione più flessibile e gratuita

Il cumulo contributivo è oggi lo strumento più conveniente per chi ha versato contributi in più gestioni INPS (dipendenti privati, pubblici, autonomi, Gestione separata). Consente di sommare gratuitamente tutti i periodi di contribuzione, senza trasferire fisicamente i contributi da una gestione all’altra.

Ciascun ente calcola la propria quota di pensione secondo le regole del proprio sistema (retributivo, misto o contributivo) e l’INPS le somma per formare un unico assegno.

Vantaggi principali:

- È gratuito, non comporta costi né penalizzazioni.

- Permette di raggiungere i requisiti minimi per la pensione (vecchiaia o anticipata) sommando periodi non coincidenti.

- È possibile cumulare anche contributi della Gestione separata.

Limiti: non è ammesso per i contributi versati in casse professionali autonome (come avvocati o medici), che restano fuori dal sistema INPS.

La ricongiunzione: unire, ma con un costo

La ricongiunzione trasferisce tutti i contributi da una gestione all’altra, concentrandoli in un solo ente previdenziale. È una procedura utile per chi desidera un’unica pensione calcolata interamente con lo stesso metodo, ma non è gratuita: comporta il pagamento di un onere, spesso significativo, che dipende dall’età, dai contributi da trasferire e dai sistemi di calcolo coinvolti.

Quando conviene:

- Se si vogliono unire contributi di casse professionali (avvocati, commercialisti, medici) con l’INPS.

- Se si desidera applicare il sistema retributivo più favorevole a tutti i contributi versati.

Attenzione: il costo può essere molto elevato, soprattutto per carriere lunghe. È bene fare una simulazione prima di decidere.

La totalizzazione: gratuita ma con il contributivo

La totalizzazione permette di sommare contributi sparsi in gestioni diverse (anche casse professionali) senza alcun costo. Il prezzo da pagare? La pensione viene calcolata interamente con il metodo contributivo, meno vantaggioso di quello retributivo.

Quando sceglierla:

- Se i periodi coperti da retributivo sono pochi o nulli.

- Se si vuole evitare il costo della ricongiunzione.

- Se si hanno contributi in casse professionali che altrimenti resterebbero inutilizzabili.

Quale scegliere?

Non esiste una risposta valida per tutti. La scelta dipende da:

- Il tipo di carriera (frammentata o lineare)

- Le gestioni coinvolte (solo INPS o anche casse professionali)

- Il sistema di calcolo applicabile (retributivo o contributivo)

- La disponibilità economica per pagare l’onere di ricongiunzione

Il consiglio: prima di decidere, richiedere una simulazione all’INPS o alla propria cassa previdenziale, confrontando i tre scenari possibili.

❓ Domande Frequenti

1. A che età andrò in pensione?

Dipende dai requisiti previsti dalla legge al momento del pensionamento. Nel 2025, l’età ordinaria è 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Per la pensione anticipata servono 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi (donne), indipendentemente dall’età.

2. Quanto prenderò di pensione?

Dipende dai contributi versati, dal sistema di calcolo applicabile (retributivo, misto o contributivo) e dal coefficiente di trasformazione legato all’età. Non esiste un importo fisso: ogni carriera è diversa. Puoi fare una simulazione sul sito INPS con il servizio “La mia pensione futura”.

3. Cosa succede se ho lavorato sia come dipendente che come autonomo?

Puoi sommare tutti i contributi versati nelle diverse gestioni attraverso il cumulo (gratuito), la totalizzazione (gratuita ma con calcolo contributivo) o la ricongiunzione (a pagamento). Ogni opzione ha vantaggi e limiti: conviene fare una simulazione.

4. Posso andare in pensione prima?

Esistono diverse forme di pensione anticipata: Quota 103, Opzione donna, APE sociale, pensione anticipata ordinaria. Ciascuna ha requisiti specifici. Verifica sul sito INPS quale strada è percorribile nel tuo caso.

5. Cos’è il montante contributivo?

È la somma di tutti i contributi versati durante la vita lavorativa, rivalutati annualmente in base alla crescita media del PIL. Costituisce il “capitale” su cui viene calcolata la pensione nel sistema contributivo.

6. Conviene aderire a un fondo pensione?

Sì, soprattutto per chi è giovane. La previdenza complementare permette di colmare il divario tra l’ultimo stipendio e la pensione pubblica. Offre vantaggi fiscali importanti e, se si inizia presto, anche piccoli versamenti possono fare la differenza.

7. Che differenza c’è tra fondo aperto e fondo chiuso?

I fondi chiusi (o negoziali) sono riservati a specifiche categorie di lavoratori e prevedono anche il contributo del datore di lavoro. I fondi aperti sono accessibili a tutti, anche autonomi e liberi professionisti, ma non hanno il contributo aziendale.

8. Cosa devo fare del mio TFR?

Entro sei mesi dall’assunzione, puoi scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Nel secondo caso, può rendere di più nel lungo periodo, anche se comporta un po’ di rischio. Se non scegli, confluisce automaticamente nel fondo di categoria.

9. Posso recuperare i soldi dal fondo pensione prima della pensione?

Sì, in alcuni casi. Puoi richiedere anticipazioni fino al 75% per spese sanitarie gravi o per l’acquisto della prima casa. Puoi anche richiedere anticipazioni fino al 30% per esigenze personali, ma solo dopo 8 anni di partecipazione.

10. Come posso sapere quanti contributi ho versato?

Puoi controllare tutto online sul portale INPS, sezione “La mia pensione futura”. Serve lo SPID, la CIE o la CNS. Da lì puoi scaricare l’estratto contributivo, verificare eventuali periodi di vuoti contributivi e simulare la pensione prevista.

11. E se mancano dei contributi?

Puoi chiedere il riscatto di periodi scoperti (come la laurea o assenze non retribuite) o versare contributi volontari per coprire gli anni mancanti.

12. Cosa succede alla mia pensione in caso di decesso?

I familiari possono ricevere una pensione ai superstiti:

- Se eri già pensionato: si chiama pensione di reversibilità.

- Se eri lavoratore attivo o comunque non ancora pensionato: si chiama pensione indiretta.

Spetta a coniuge e figli (e, in alcuni casi, genitori o fratelli) secondo regole e percentuali stabilite dalla legge.

13. Posso lavorare dopo la pensione?

Sì, in molti casi è possibile cumulare pensione e reddito da lavoro, soprattutto nel sistema contributivo. Solo alcune prestazioni, come la pensione di inabilità o alcune forme di anticipo (ad esempio pensione “quota 100” e simili), non sono cumulabili.

14. Come vengono tassate le pensioni?

Le pensioni pubbliche seguono l’IRPEF ordinaria, con detrazioni specifiche. Le pensioni complementari, invece, sono tassate in modo più leggero (9-15%), con un vantaggio notevole nel lungo periodo.

15. Qual è il modo migliore per pianificare il mio futuro previdenziale?

- Controlla regolarmente i tuoi contributi INPS.

- Simula la pensione futura.

- Valuta la previdenza complementare.

- Approfitta delle agevolazioni fiscali e inizia il prima possibile.

Il tempo è la risorsa più preziosa: chi inizia presto costruisce sicurezza e libertà.

In sintesi

Informarsi, verificare la propria posizione e pianificare per tempo sono i tre pilastri di una pensione serena.

Non serve essere esperti: basta conoscere i propri diritti, usare gli strumenti disponibili e scegliere con consapevolezza.

La previdenza non è solo una questione economica: è una forma di tranquillità per sé e per la propria famiglia.

📚 Glossario Essenziale del Sistema Pensionistico Italiano

Sistema a ripartizione

Modello con cui funziona la pensione pubblica: i contributi versati oggi dai lavoratori attivi vengono immediatamente utilizzati per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Si basa su un “patto tra generazioni”.

Sistema a capitalizzazione

È il meccanismo tipico della previdenza complementare. I contributi vengono accantonati in conti individuali, investiti sui mercati e capitalizzati nel tempo, generando un montante che finanzierà la pensione futura di chi li ha versati.

Montante contributivo

È la somma di tutti i contributi versati durante la carriera lavorativa, rivalutati ogni anno in base alla crescita media quinquennale del PIL nominale. Costituisce il “capitale” su cui si calcola la pensione nel sistema contributivo.

Coefficiente di trasformazione

Fattore percentuale che converte il montante contributivo in pensione annua. Dipende dall’età anagrafica e dalla speranza di vita: più tardi si va in pensione, più alto è il coefficiente.

Tasso di sostituzione

Indica quanto la pensione “sostituisce” l’ultimo reddito da lavoro. È il rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultima retribuzione. Misura la capacità della pensione di mantenere il tenore di vita precedente.

Sistema retributivo

Metodo di calcolo ormai in esaurimento, che determinava la pensione in base alla media degli ultimi stipendi percepiti, generalmente più alti, garantendo importi più generosi.

Sistema contributivo

Metodo attuale di calcolo, basato sui contributi effettivamente versati lungo tutta la vita lavorativa. L’importo dipende dai versamenti, dalla crescita del PIL e dalla speranza di vita.

Sistema misto

Combinazione dei due sistemi precedenti: retributivo per i periodi lavorativi anteriori al 1996 (o al 2011, per chi aveva già 18 anni di contributi) e contributivo per i successivi.

Previdenza complementare

È il secondo pilastro del sistema pensionistico. Consente di costruire una pensione integrativa versando contributi in un fondo pensione, che vengono investiti e capitalizzati nel tempo.

Fondo pensione negoziale (o chiuso)

Forma di previdenza complementare istituita dai contratti collettivi per specifiche categorie (es. bancari, metalmeccanici). Prevede anche il contributo del datore di lavoro.

Fondo pensione aperto

Prodotto gestito da banche, SGR o assicurazioni, accessibile a chiunque, anche individualmente.

Piano individuale pensionistico (PIP)

Polizza assicurativa a finalità previdenziale, sottoscrivibile in modo individuale. Offre maggiore flessibilità, ma in genere costi più elevati.

TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Quota di retribuzione accantonata ogni mese dal datore di lavoro. Il lavoratore può lasciarla in azienda o destinarla a un fondo pensione, dove può rendere di più nel lungo periodo.

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Prestazione che consente di utilizzare, in anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, il capitale accumulato nel fondo pensione, ricevendo una rendita mensile fino all’età di pensionamento.

Aliquota contributiva

Percentuale della retribuzione lorda che viene versata ai fini pensionistici. Per i lavoratori dipendenti è pari al 33%.

Riscatto contributivo

Facoltà di “comprare” anni di contribuzione non coperti da versamenti obbligatori (es. anni di laurea). I contributi riscattati sono deducibili fiscalmente.

Ricongiunzione

Trasferimento dei contributi da una gestione previdenziale a un’altra, per ottenere un’unica pensione. In genere è un’operazione onerosa.

Cumulo e totalizzazione

Strumenti gratuiti che consentono di sommare i periodi assicurativi maturati in gestioni diverse, senza trasferirli fisicamente, per raggiungere i requisiti pensionistici.

Computo

Opzione che permette di unificare i contributi versati in diverse gestioni (inclusa la Gestione Separata) applicando il calcolo interamente contributivo.

Età pensionabile

Età minima prevista per accedere alla pensione di vecchiaia. Nel 2025 è fissata a 67 anni, con almeno 20 anni di contributi.

Pensione anticipata

Consente di andare in pensione prima dell’età ordinaria, a condizione di aver maturato un’anzianità contributiva elevata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne).

Assegno sociale

Prestazione economica assistenziale erogata dallo Stato a chi ha un reddito basso o nullo, indipendentemente dai contributi versati. Serve anche come parametro per molte soglie di accesso alle pensioni contributive.

COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione: autorità indipendente che supervisiona la trasparenza e la correttezza della previdenza complementare.

Indicatore Sintetico dei Costi (ISC)

Percentuale che mostra l’impatto dei costi di gestione di un fondo pensione sul rendimento finale. Più è basso, più conveniente è il fondo.

Coefficiente di rivalutazione del PIL

Tasso annuo con cui vengono aggiornati i contributi accumulati, basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale italiano.

Gap pensionistico

Differenza tra il reddito percepito durante la vita lavorativa e la pensione prevista. È il “vuoto” che la previdenza complementare mira a colmare.

Longevità attesa (speranza di vita)

Numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere. L’aumento della longevità riduce il valore dei coefficienti di trasformazione e quindi la pensione annua.

Fiscalità agevolata

Regime fiscale vantaggioso che prevede deduzioni dei contributi versati (fino a 5.164,57 euro l’anno) e tassazioni ridotte sui rendimenti e sulle prestazioni finali.